青春上海|“素人”策展:当读者成为图书馆的文化共创者

青年报·青春上海记者 郦亮 实习生 邓天银/文、图

从未在文化展览领域试过身手的“素人”,能否胜任策展人的角色?上海图书馆用持续三年的“素人展”实践,给出了肯定的回答。近日,又一场由“素人”主导的展览拉开帷幕——一名从小痴迷昆虫的企业管理者,独立策划了一场围绕古籍与昆虫的别致展览。上海图书馆认为,坚定不移地推动“素人展”,就是想让更多的读者拥有参与感,把图书馆“共创文化空间”的定位落到实处。同时,“素人展”也是对图书馆传统运营模式的一种“外部刺激”,让人清醒地认识到,过去“闭门办馆”的时代已经一去不复返了。

青少年参观“古典美的中国符号——非遗盘扣文创系列之古籍灵光”。

古籍与昆虫,对话跨越千年

身为企业高管的陆孙做梦也没有想到,自己有朝一日会以策展人的身份,在上海图书馆策划一场关于昆虫的展览。

不久前记者专程去上图东馆探访了“芸编虫语——古书里的昆虫百态”展览。虽仅设两座展柜,一个陈列昆虫标本,一个对应古籍善本,陆孙却将展览内容巧妙划分为“蝴蝶翩跹”“蚕丝纤莹”“萤火微光”与“聆听虫鸣”四大板块。

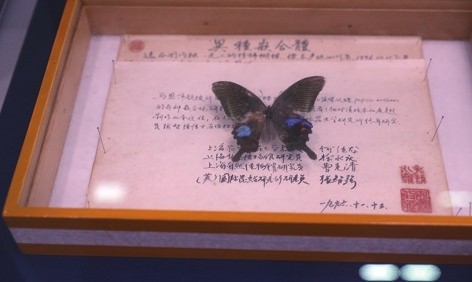

陆孙的巧思贯穿始终。已故昆虫学家马恩沛教授遗留的一套“异种嵌合体蝴蝶标本”,几经辗转被陆孙珍藏,此次作为“镇展之宝”亮相。她特意搭配了上图馆藏《古蒙庄子四卷》中“庄周梦蝶”的篇章,“昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也”一句被显著地标示了出来。

陆孙作为一个资深的昆虫达人,收集了大量萤火虫的标本。它们在展柜里并不显眼,但陆孙却以《晋书》中“囊萤夜读”的典故与之呼应——“家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉”。萤光虽弱,却照亮千年苦读的身影,令观众对这些小虫肃然起敬。

展览中展出了大量昆虫标本。

陆孙是不折不扣的“展览素人”,却非昆虫领域的门外汉。她自小沉迷于古书中的昆虫世界。读《诗经》时,为弄懂“喓喓草虫,趯趯阜螽”,她反复查阅字典,“后来才知道那是草虫叫、蚱蜢跳的样子”。她也曾困惑于明明黑乎乎的知了为何被古人称为“金蝉”,直到某个夏夜,在路灯下撞见一只刚破壳的嫩绿幼蝉,双翅泛着淡金光泽——“原来‘金蝉’说的不是成年蝉,是这转瞬即逝的羽化瞬间”。那一刻,古文不再是抽象符号,而是具象的生命。

陆孙沉醉于这类自我解惑中。又比如“蜉蝣”,她曾信了古书中有关“朝生暮死”的说法,直到后来翻科学读物后才知道,蜉蝣成虫寿命虽短,幼虫却能在水里活上一两年。“古人的观察有局限,这让我更想弄清虫子的真实样子。”

陆孙自幼读古书,那些王侯将相的故事她是没什么兴趣的,反倒是“金蝉脱壳”“朝生暮死”这些有关昆虫的成语令她挪不开眼。陆孙一直自问何至于此。后来有一天她突然想明白了:“仿佛两千多年前的秋天,虫鸣就在我耳边——帝王将相、王朝更替湮没于历史长河,但虫子还是那样叫、那样跳,这种‘不变’太迷人了。”

从“我行不行”到“我想分享”

2019年,陆孙在一次公共文化活动中认识了上海图书馆历史文献中心服务拓展部副主任王晨敏。王晨敏是上图“素人展”的主要策划者之一。接到王晨敏的策展邀请时,她的第一反应是难以置信。尽管热衷昆虫与古籍,她却从未想过能成为一个策展人。

然而,她最终接受了挑战。“这是一个分享的契机,”陆孙说,“既能展示我对昆虫与古籍的理解,也能唤起更多人对这一冷门主题的关注。古籍与昆虫各自浩瀚,我想试着结合两者,让更多人看到典籍里的自然之美。”

陆孙的情况并不是个例,上海图书馆至今已经举办了三期“素人展”。首期“古籍里的色彩”策展人俞晓霞,第二期“古典美的中国符号——非遗盘扣文创系列之古籍灵光”策展人朱鹂,都经历了从“我行不行”到“我想和别人分享”的心路历程。

朱鹂是上海市中国中学的道德与法治老师。2012年,学校引入非遗盘扣项目,她发现盘扣不仅是衣服上的扣子,还能做成工艺画、书法作品,一下子就喜欢上了。于是,从小就喜欢手工的她便主动向学校申请成为盘扣课程老师,虽然最初只是课程助教,负责帮非遗专家整理材料、带学生练习,但朱鹂仍然感到欣喜,并在此过程中不断提高自己的技术。

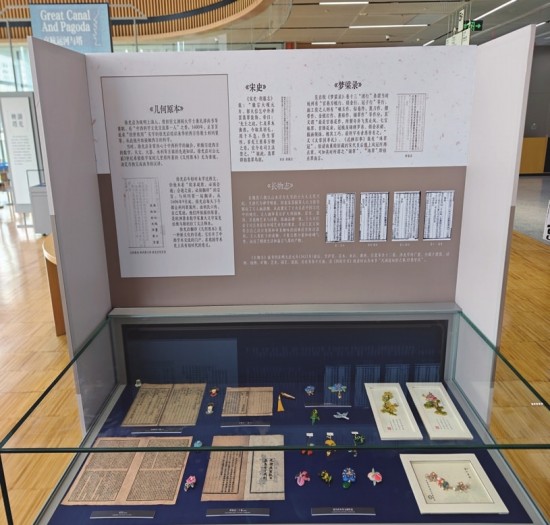

朱鹂告诉记者,在上海图书馆办“素人展”,要强调艺术与古籍之间的关系。对她这样没有专业策展经验的普通人而言,这无疑是个挑战。为此,她带着学生一头扎进图书馆古籍区,借助“古籍循证平台”检索资料——从《长物志》里提取审美元素,从《论衡》中汲取灵感,将徐光启的形象、古籍中的花草,转化为精致的盘扣作品,更让古籍文字以具象的非遗形式“活”了起来。

俞晓霞或许是三个“素人”策展人中距离展览最近的一位——她是上海市紫竹园中学的美术老师。中学时,她笔下的深秋梧桐已呈现“橙黄底色泛着橄榄绿”的细腻层次,被老师评价“眼里有别人没看到的细节”。策展时,她以“五行五色”为线索,从馆藏古籍中挑选出与六种传统色对应的典籍,再搭配学生创作的水墨国画、扎染玩偶、浅青陶艺,让古籍中的色彩跨越千年,与现代审美碰撞。

俞晓霞在展览中与观众互动。

打破定式的“外部刺激”

王晨敏有时在想,如果由专业策展人操刀“芸编虫语——古书里的昆虫百态”,结果会如何? 或许,一开始就很难找到像陆孙这样知识面横跨昆虫与古籍的达人。所以,展览的最终呈现,要么是一个昆虫展,要么就是一个历史文献展。而今日观众期待的,是深入浅出、富有趣味的文化体验。

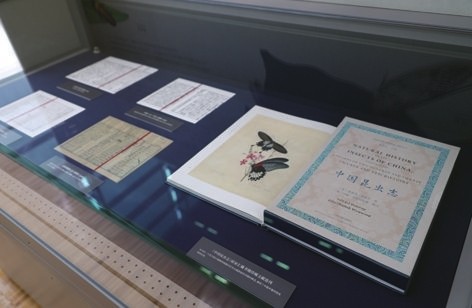

“芸编虫语——古书里的昆虫百态”中展出的《中国昆虫志》。

这其实正是2023年王晨敏参与主导策划“素人展”的初衷。早期图书馆办展以陈列优质藏品为主,不少观众虽能看到珍贵藏品,却难以理解其背后的文化内涵。后来的“主题展”,虽然会融入故事线、增强观赏性,却仍以图书馆为主导,读者始终处于被动接收信息的状态。而“素人展”显然是图书馆办展的3.0模式——让读者带着自身热爱参与策展,以个人视角解读古籍,让文化传播更贴近大众认知,最终推动更多人真正爱上阅读。

在王晨敏看来,过去图书馆与读者之间是单向输出,读者被迫扮演“配合者”,在文化选择多元的今天,这种模式已显滞后。这也是过去有一段时间,图书馆在市民公共文化生活中比较边缘化的原因。“虽然图书馆的资金和场地都是有限的,却应该凭借创意激活古籍的生命力。”王晨敏说,“图书馆并非单纯的藏书‘仓库’,而是一个邀请读者参与的‘共创文化空间’。”

从这个意义上来讲,“素人展”是真正的“文化共创”。它引入了真实的“读者视野”,以此来吸引更多读者来关注展览,进而走进阅读本身。当然,王晨敏还有更多的雄心,就是通过“素人展”来给原本相对封闭的图书馆制造一些“外部刺激”。该项目开展三年以来收获了不错的反响,还被选为全国图书馆阅读推广特色案例,展现了普通读者作为策展人不同于专家策展的活力。“与专家策展相比,‘素人展’的切入点更小,展品总量也少,策展周期相对较短,却能给图书馆带来‘外部刺激’,打破思维定式。”通过“素人展”的多元视角和推广方式,上图能够培养出新的读者,切实落实“阅读推广”的目标。

模块化支持,让热爱持续生长

经过了三年的实践,上图“素人展”的机制日益成熟,也激发了普通人参与策展的浓厚兴趣。陆孙至今仍会在周末背着相机走入郊野公园,记录蝴蝶停落的瞬间;深夜时分则伏案整理标本,在灯光下对照资料辨认昆虫。她甚至还和朋友合著出版了一本《上海常见蝴蝶辨识手册》,把自己观察昆虫的方法写进去,让大家不只认虫,更学会观察方法。

陆孙珍藏的“异种嵌合体蝴蝶标本”。

陆孙近年一直在关注上海眉眼蝶。这种唯一以“上海”命名的蝴蝶,如今在本地已难觅踪迹。她与朋友在做灰绒麝凤蝶保育工作的同时,还在寻找上海眉眼蝶的栖息地。“未来我还想做一个类似于‘上海本土消失的昆虫’的展览,用古籍记载对比历史标本,让更多人知道,我们身边的小生命,需要被守护。”对于策展这件事,陆孙有点一发而不可收的味道。

“素人”的热情,恰是王晨敏乐见的。而他明白,唯有不断完善“素人展”的机制,才能让项目行稳致远。这些年上海图书馆一直在探索“素人展”的“模块化支持模式”。考虑到大多数普通读者缺乏专业策展经验,图书馆会将展览拆解为可操作的小模块,提供针对性指导。“我们会像搭积木一样,帮他们把复杂的策展流程拆成一个个小步骤。”王晨敏介绍。比如,指导普通读者使用图书馆的“古籍循证平台”,使其在家中即可检索与自己策展主题相关的馆藏古籍善本;同时协助他们挖掘馆藏与个人熟悉领域的结合点,陆孙聚焦蝴蝶主题时,图书馆便引导其关注“庄周梦蝶”等相关典故,为展览内容提供支撑;之后便是引导他们分板块策展,“不能一股脑堆内容,那不算展览,得有层次”。

家长带着孩子参观“芸编虫语——古书里的昆虫百态”。

在这个过程中,图书馆始终扮演一个协助者的角色——古籍筛选、展区划分、呈现方式设计等核心工作均由普通读者自主完成,图书馆仅提供方法层面的指导,真正实现了“共创式策展”的初衷。这种“专业+馆藏”的模式,既能体现个人特色,又能凸显图书馆的文献优势。“图书馆的展览不是‘秀藏品’,而是‘引阅读’。”王晨敏强调,“素人”策展让古籍从书库走向大众,更让阅读成为一种可感知、可参与的文化体验。

“素人”策展人的遴选标准并没有太多条条框框,核心有两点:一是个人关注领域能与传统文化相关;二是能与图书馆馆藏资源形成有效结合。目前,上海图书馆已开始规划进一步升级读者参与机制,未来将尝试通过投票方式选择策展人,让更多读者参与到策展决策中。王晨敏透露,这一规划的核心是“把选择权交给读者”。

青年报·青春上海记者 郦亮 实习生 邓天银/文、图

编辑:郭佳杰 张红叶

来源:青年报

- 相关推荐